日本酒

三輪酒造

純米にごり酒 白川郷

造ってそのまんま

岐阜県大垣市

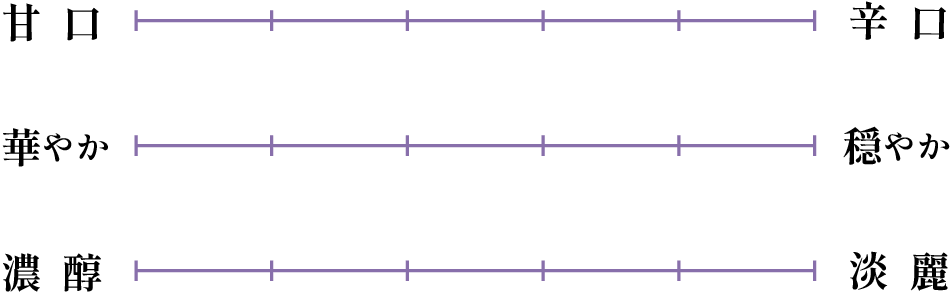

杜氏が醸した酒もろみそのまま、濃厚で鮮烈な風味の純米にごり酒。

華やかな甘みとコクの秘密は四段仕込み。

アルコール分が14度の時点で上槽することで、

もろみの美味さを引き出しています。

通常の純米酒とは比較にならない日本酒度-25度。

-

容量

300mL

-

原材料

米(国産)、米こうじ(国産米)

-

アルコール度数

14.5 度

BUYご購入はこちら

TYPEタイプ

-

酒造米

国産米

精米歩合70%

<麹米>あけぼの(酒造好適米)

<掛米>岐阜県産うるち米

同じ量のお酒を造ろうとすれば、一般的清酒と比較して1.5倍近くの酒米を使用します。掛米に飯米を使用することで、奥深い味わいを醸し出しています。 -

酵母

仕込み酵母

協会7号

発酵力が強く、オレンジのような香りを放ちます。現在、もっとも使用されている清酒用酵母です。

-

仕込水

水源

揖斐川 湧水

岐阜県は、環境庁が選定した「全国名水百選」に3箇所が指名されるなど、名水の都。県を代表する揖斐川に端を発する軟水がいたるところで湧き出し、白川郷はこの水を母とします。

蔵元探訪

-

モロミの息づかいを見極める、

にごり酒とどぶろくの名門蔵。水都と呼ばれる大垣の地にて天保8年(1837)、「澤田屋」として創業。かつての戸田藩御用達の酒造蔵です。当時はさまざまな賢人哲人、文人墨客にも好まれ、大いに交流を深めました。

40余年前、世界文化遺産”白川郷”よりどぶろく祭りのお神酒をお土産にとの依頼をきっかけに、「白川郷にごり酒」が誕生。今では本物のどぶろくも醸造し、にごり酒、どぶろくに特化した酒造りに励む、希少な名門蔵です。 -

大火、大地震、大洪水。

数々の困難に耐え、暖簾を継承。「澤田屋」は、その永い歴史の中で数々の試練に出会います。

明治11年(1878)、大垣の6大騒動に数えられる「澤田屋火事」を出し、酒蔵を焼き尽くす大惨事が起こりました。これを機に火消し「大文字組」を組織し、以来「代々、消防に奉仕せよ」との家訓が言い伝えられています。当主が三代目となった明治25年(1892)、大垣市を壊滅させる「濃尾大地震」が発生します。再建した蔵は瓦礫の山と変わり果て、酒樽はひっくり返り、造っていた酒のすべてを失ってしまいました。

その痛手からようやく立ち直りかけた矢先の、明治29年(1896)。今度は大洪水が押し寄せ、「澤田屋」は半死半生の状況へと追い込まれます。けれど「澤田屋」はこのときも立ち上がります。

いつどんな時も美味い酒を造りを続け、愛されつづけたことが、暖簾を守り抜いた何よりの理由です。 -

力強いにごり酒を誕生させる秘伝、

四段仕込みの技。清酒の場合、酒母に麹や蒸米を三段階に分けて仕込み量を増やしていきます。これは酵母の増殖や醪(もろみ)の温度管理をしやすくするための知恵で、三段仕込みと言います。三輪酒造のにごり酒の場合、この後に四段目の作業として、糖化した蒸米などで甘味をつける工程を加えます。これが四段仕込み。三輪酒造ではかなりの量の米を投じて甘味を醸し出します。

こうすることで、にごり特有のとろりとした甘味の強い、日本酒度マイナス25度の酒になるのです。それでも飲んでそれほど甘ったるい感じがしないのは、酸とアミノ酸が調和し、甘味に打ち勝つように整えるからです。使う麹米にも強いものを使用し、力強いにごり酒を造っています。

三輪酒造

岐阜県大垣市船町 4丁目48番地

創業1837年(天保8年)

2011年、蔵が有形文化財に認定。美味い酒に清濁関係なし。日本の古き良き歴史や文化を守り続ける白川郷を、お酒でお伝えしたい、という想いをもって世界に日本酒文化を発信しています。